« Il », « Moi-Président » ou « Mou-Président », « l’Enfumeur », « Soliveau », vient de redescendre à 26% d’opinions « positives » dans un sondage IFOP-JDD. Encore une fois, un sondage n’est qu’un sondage, c’est-à-dire un montage instantané, fondé sur une technique que l’on peut interroger épistémologiquement : l’échantillonnage d’un peu plus d’un millier de personnes (1865 exactement), auxquelles on demande de répondre à des questions. Lesquelles ont cette propriété de ne pas laisser place à l’appropriation, aux commentaires, c’est-à-dire qu’elles sont, très précisément, contraires au but recherché. Passons. A vrai dire, le fait que Hollande et ses ministres ne peuvent plus guère se déplacer sans une formidable protection policière – on entre chez M6 par la porte dérobée – est un indicateur de popularité autrement plus solide. Idem pour un audimat de 12,5%, deux fois moins que l’ordinaire de l’émission « Capital » au cours de laquelle le mauvais prof d’économie n’a fait qu’ânonner ses habituels mantras.

« Il », « Moi-Président » ou « Mou-Président », « l’Enfumeur », « Soliveau », vient de redescendre à 26% d’opinions « positives » dans un sondage IFOP-JDD. Encore une fois, un sondage n’est qu’un sondage, c’est-à-dire un montage instantané, fondé sur une technique que l’on peut interroger épistémologiquement : l’échantillonnage d’un peu plus d’un millier de personnes (1865 exactement), auxquelles on demande de répondre à des questions. Lesquelles ont cette propriété de ne pas laisser place à l’appropriation, aux commentaires, c’est-à-dire qu’elles sont, très précisément, contraires au but recherché. Passons. A vrai dire, le fait que Hollande et ses ministres ne peuvent plus guère se déplacer sans une formidable protection policière – on entre chez M6 par la porte dérobée – est un indicateur de popularité autrement plus solide. Idem pour un audimat de 12,5%, deux fois moins que l’ordinaire de l’émission « Capital » au cours de laquelle le mauvais prof d’économie n’a fait qu’ânonner ses habituels mantras.

Si l’on ajoute les législatives partielles çà et là, il n’y a guère de doute : le régime tyrannique de Hollande et de son Parti Spoliateur n’a pas la cote. Cela ne veut pas dire qu’il ne perdurera pas ; ayons la mémoire un peu plus longue : Mitterrand, au cours de son premier septennat, avait perdu toutes les « partielles », mais il n’a pas moins sévi durant un second mandat. À tous ceux qui croient que le désaveu d’une politique entraînerait mécaniquement la chute d’un pouvoir délégitimé, je rappelle que la Constitution a précisément été conçue par Debré pour assurer la stabilité, voire l’inamovibilité de l’Exécutif durant son mandat. Hollande bénéficie ainsi des douteux avantages du « Coup d’État Permanent » que dénonçait le sire de Jarnac avant de le trouver fort commode. Donc, à moins que la maladie économique, fortement aggravée par les mesures socialistes, n’engendre une catastrophe telle qu’elle réduise à néant les bas de laine et affame tellement le peuple qu’il ne lui resterait d’autre solution que l’insurrection, il y a tout lieu de penser que ce pouvoir ne sera pas déchu avant terme.

De plus, si les personnes interrogées affirment manquer de repères (« on ne voit pas », « il n’y a pas d’éclaircie »), il est inquiétant de constater que, selon les dires du Figaro, « (les personnes sondées) déplorent également un manque de marquage à gauche de la politique sociale du président, qui semble encore trop semblable à celle de Nicolas Sarkozy.» N’ayant pas eu accès au détail de l’enquête (le JDD vend ses sondages…, et je ne veux pas faire gagner d’argent à une presse que je subventionne malgré moi), je ne saurais dire si cette inquiétante tendance est majoritaire, ou si simplement elle est le fait de l’extrême-gauche mélanchonienne et des écosophes. Mais en considérant l’échiquier politique, et la radicalisation de l’électorat vers les extrêmes – droite et gauche, complètement étatistes – ce résultat ne m’étonne absolument pas. Il m’étonne d’autant moins que depuis la Révolution, et avec une accélération du mouvement depuis 1945, les Français ont toujours été élevés dans la religion de l’État.

De cet État, protecteur et rémunérateur par la grâce de la Redistribution, les partis essaient, tour à tour de scrutin, de s’emparer ; en fait, il est la propriété d’une caste de fonctionnaires, les énarques, la Préfectorale, pour faire simple, qui, parfaitement au courant des procédures, ne sauraient faire autre chose que ce pourquoi ils ont été fabriqués et nommés. Les changements de régime ne les affectent guère, ils sont toujours prêts à adhérer aux idéologies dominantes : l’administration de la IIIe République à Vichy, celle de la Ve au socialisme, pourvu que leur pouvoir et leurs carrières ne soient pas mis en péril. Le résultat est qu’en fin de compte, passer d’un régime socialiste à un régime de type sarkozyste, voire à un régime de type Front-National, c’est tout un : l’État demeure dans ses prérogatives, prélève de l’impôt, le redistribue à ceux qu’il faut bien appeler, faute d’autre terme, des prébendiers, fussent-ils capitalistes monopolistiques, émigrés, chômeurs et tutti quanti.

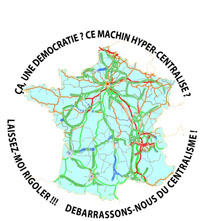

Je ne puis que citer Tocqueville, qui écrivait, dans De La Démocratie en Amérique : « La centralisation réussit sans peine à imprimer une allure régulière aux affaires courantes ; à régenter savamment les détails de la police sociale ; à réprimer les légers désordres et les petits délits ; à maintenir la société dans un statu quo qui n’est à proprement parler ni une décadence ni un progrès ; à entretenir dans le corps social une sorte de somnolence administrative que les administrateurs ont coutume d’appeler le bon ordre et la tranquillité publique. Elle excelle, en un mot, à empêcher, non à faire. » Tel est bien, ce me semble, le problème de tous ceux qui, fort légitimement, refusent le régime actuel : ils sentent bien qu’un désordre s’est installé, mais ils souhaitent revenir au statu quo ante. C’est-à-dire : redonner à l’Administration, cette machine dont la faiblesse est devenue patente, tout son pouvoir.

Il n’y a donc pas, du moins je ne le crois pas, de recherche d’une alternative libérale réelle, celle du risque et de la responsabilité. Tout au contraire : deux cent vingt-quatre ans d’étatisme ont tellement conditionné les Français que l’État leur semble un horizon indépassable. Autrement dit, pour en revenir aux commentaires sur notre sondage, l’État ne ferait pas assez pour eux. Ils ne voient pas qu’ainsi, eux qui se réclament de mythiques « droits de l’homme », que ce système non seulement ne peut plus fonctionner, mais les asservit. Il ne peut plus fonctionner : lorsque la redistribution confisque la richesse produite, la société dans son ensemble stagne, voire régresse. Ce n’est pas seulement la régression du pouvoir d’achat qui est en cause, mais celle du produit intérieur brut. Lorsque chaque citoyen est sommé de verser une trop grosse part de sa richesse, l’investissement dépérit, et avec lui la production des biens. Et avec ce dépérissement, l’impôt ne peut plus assurer les entrées fiscales dédiées à la redistribution. Cette arithmétique n’échapperait pas à un élève de quatrième. Cela s’aggrave, bien sûr, dans un contexte de concurrence internationale, et les mesures protectionnistes, ainsi que l’expliquait clairement Frédéric Bastiat, ne font qu’envenimer la plaie.

Là est le mal : « La vérité est, vérité déplorable, que le goût des fonctions publiques et le désir de vivre de l’impôt ne sont point chez nous une maladie particulière à un parti, c’est la grande et permanente infirmité de la nation elle-même ; c’est le produit combine de la constitution démocratique de notre société civile et de la centralisation excessive de notre gouvernement ; c’est ce mal secret qui a rongé tous les anciens pouvoirs et qui rongera de même tous les nouveaux. » (Tocqueville, Souvenirs.)

Quant à l’asservissement, il est évident, mais il n’est cependant pas vécu comme tel par les citoyens. Ils voudraient retrouver cette douce et trompeuse quiétude de l’irresponsabilité, être assurés que quoi qu’il arrive, l’État sera là pour y obvier. C’est la mentalité de l’esclave. « Quand les nations sont arrivées à ce point, dit Tocqueville, il faut qu’elles modifient leurs lois et leurs mœurs ou qu’elles périssent, car la source des vertus publiques y est comme tarie : on y trouve encore des sujets, mais on n’y voit plus de citoyens. Je dis que de telles nations sont préparées pour la conquête.» Je pense que nous y sommes : périr ou réformer nos mœurs.

Nous ne manquons pas, cependant, de « réformateurs », « instituteurs du genre humain » et autres « révolutionnaires ». Et, certes, ceux-là ont des solutions clés en main pour changer la société. Mais que l’on y regarde de près : tous ces messies de pacotille ne font que nous enfoncer dans la tyrannie, comme le notait Bastiat dans La Loi. C’est là une terrible conséquence de la toute-puissance de l’État – et nos messies ne jurent que par lui - : « on ne découvre pas où pourraient se placer les limites de la tyrannie administrative, disait Tocqueville, ni pourquoi après avoir réglé les grands intérêts de l’État, elle ne parviendrait pas à régenter les affaires des familles. » Ce recours aveugle à l’État, donc, puisqu’il procure la quiétude de l’esclave, fait des peuples serfs. La ligne rouge a été depuis longtemps franchie, et l’on constate chaque jour des abus de pouvoir qui nient l’autonomie des citoyens en s’immisçant dans leur privé. Cela va de toutes les « obligations » édictées, en passant par la ceinture de sécurité, les radars fiscaux, le mariage pervers, la théorie du genre, les attaques outrées contre la gifle ou la fessée, j’en passe et des pires et des moins ostensibles.

Peu à peu, il n’y a plus de citoyens, mais seulement des sujets, et bientôt des fourmis asexuées agissant mécaniquement sous l’impulsion d’un cerveau fou, centralisé, l’État. Cet asservissement, je le désigne par un concept hérité de mon vieux maître : l’anthroponomie, cette-à-dire cette manie régulante qui vise à nous priver du principe même de la loi, lequel ne réside qu’en nous, à supprimer notre autonomie, donc, et plus loin, par l’introjection pathologique d’un surmoi idéologique, à nous priver même de notre liberté.

Ce n’est certainement pas à une telle « réforme » qu’il faut viser : tout au contraire, une visée salutaire consisterait à restaurer l’autonomie, à restaurer le citoyen. C’est-à-dire à le faire émerger à la responsabilité et aux risques qu’elle impose. Laisser le citoyen libre d’entreprendre, de jouir du fruit de son travail, de choisir librement ce qu’il peut également faire pour son concitoyen. Le laisser en toute autonomie et liberté gérer son privé, sa famille et ses biens. Cela veut dire, et je le répète ici : ramener l’État à ses rôles régaliens (défense, police, diplomatie) et laisser la société civile décider contractuellement de la manière dont, par ailleurs, elle s’organise. Tel ne me semble, hélas, pas être l’aspiration de la majorité des Français, à qui le libéralisme a toujours été représenté comme un repoussoir : le Mal absolu. De telles sociétés, « il faut qu’elles modifient leurs lois et leurs mœurs ou qu’elles périssent » : faute d’un autre horizon, notre société, je le crains, est appelée à périr. Alors, on peut toujours ergoter sur le rapport des forces entre partis étatiques : l’un ou l’autre, en fin de compte, cela ne changera rien, même si des apprentis tyranneaux y apportent l’atrocité de leur génie.

Sacha.

Share

Chez Books on Demand (BoD)

Chez Books on Demand (BoD)

Excellente approche anthropologique de l'immense différence entre les femmes Russes et les horreurs quérulentes à cheveux bleus de chez nous.

Excellente approche anthropologique de l'immense différence entre les femmes Russes et les horreurs quérulentes à cheveux bleus de chez nous.

Livre truculent, dont il faut retirer " la substantifique mœlle". Lorsque tout fout le camp, que faire ?

À lire pour rire et réfléchir !

Livre truculent, dont il faut retirer " la substantifique mœlle". Lorsque tout fout le camp, que faire ?

À lire pour rire et réfléchir !

Très instructif. À méditer !

Très instructif. À méditer ! D'où viennent-ils ? Qu'ont-ils vu ? Quel est le combat ?

Pensée et testostérone !

D'où viennent-ils ? Qu'ont-ils vu ? Quel est le combat ?

Pensée et testostérone !

Insigne des Masques Jaunes :

adoptez-le, portez-le !

Insigne des Masques Jaunes :

adoptez-le, portez-le !

Bon ! À vos portefeuilles !

Bon ! À vos portefeuilles !

ASSEZ DE BARBARIE !!!

ASSEZ DE BARBARIE !!!

et toutes les formes de fascisme dont le socialisme.

Notre "antikons" a le droit d'aînesse :)

Que de tels mouvements naissent chez nous et dans toute l'Europe !

et toutes les formes de fascisme dont le socialisme.

Notre "antikons" a le droit d'aînesse :)

Que de tels mouvements naissent chez nous et dans toute l'Europe !