(Camionneurs et philosophes officiels, s’abstenir.)

Je vais plancher aujourd’hui sur les épreuves de philo du bac, en me demandant toujours à quoi peut bien servir la philosophie. Car depuis le temps que les philosophes prétendent comprendre le monde, on saurait si au moins l’un d’entre eux avait un peu raison. Ce n’est pas le cas.

Je vais plancher aujourd’hui sur les épreuves de philo du bac, en me demandant toujours à quoi peut bien servir la philosophie. Car depuis le temps que les philosophes prétendent comprendre le monde, on saurait si au moins l’un d’entre eux avait un peu raison. Ce n’est pas le cas.

Cependant, les sujets de cette session pourraient apporter une vraie réflexion épistémologique. Précisons : on parle d’épistémologie en cours de philo, ce qui est évidemment une aberration qui perdure depuis le temps où le cours était divisé en deux parties : l’action, la connaissance. En fait, l’épistémologie est une interrogation scientifique sur les fondements de telle ou telle science. Je vais essayer de regrouper les sujets par thématique épistémologique, et développer trop brièvement ce qui demanderait un recueil entier en réponse.

1- A propos de « l’humaine nature ».

Il est clair que c’est déjà une aberration de parler de « l’homme », comme si c’était une entité universelle. Si l’on disait « l’humain », par opposition aux autres espèces, d’accord. Mais « l’homme ».. Il y a DES hommes, et franchement, aucun n’est semblable à son voisin ; c’est cette divergence fondamentale qui marque notre genre. Alors, allons-y.

a) « La culture dénature-t-elle l’homme? » Mes chers amis, tout dépend de ce que vous entendez par « culture ». Si c’est ce que nous appelons les « arts libéraux », la peinture, la musique, la littérature, vous avez tout faux. Ceci fait évidemment partie de la culture, mais c’est simplement une toute petite partie du fonds auquel se réfère l’homo politicus, le citoyen de la Cité (pléonasme peut-être, mais il fallait le dire).

La culture est ce qui nous fait proprement humains, c’est-à-dire notre rapport médiatisé à ce que l’on appelle « la nature ». Notre rapport au monde n’est pas immédiat comme le sont ceux de nos compagnons à quatre pattes, voire sans pattes. A la représentation naturelle (Gestaltung) s’oppose la représentation médiatisée par le langage, le concept. A l’instrument qu’à la rigueur peut utiliser le singe qui pêche les fourmis avec un bâton pelé s’oppose l’outil, c’est-à-dire l’ouvrage. A la horde ou à la meute s’oppose la société. A la simple valeur immédiate s’oppose le désir règlementé non pas par la loi, mais par le renoncement et le transfert.

Cette médiation inconsciente –implicite, disons- est structurale et consomme une rupture faite d’opposition et de négativité avec le monde. Claude Lévi-Strauss, en analysant la problématique de l’inceste, l’avait très bien compris. Néanmoins nous ne demeurons pas dans cette négativité. Par exemple, si ceux de notre groupe sont sociologiquement de même sexe et ceux du groupe d’en-face sont sociologiquement du sexe complémentaire au nôtre, si nous voulons être féconds nous allons chercher alliance dans l’autre groupe avec le partenaire biologiquement complémentaire, sinon… (je vous vois venir : oui, sinon c’est une pathologie !). Autrement dit, la structure nous éloigne de la nature, mais le réinvestissement de la structure nous ramène à la nature, sans jamais nous y ramener véritablement. Par exemple, le mariage n’est pas l’accouplement de rencontre. Autre exemple : les fourmis n’ont pas d’histoire, car leur comportement génétiquement programmé exclut la convention et la dénonciation de celle-ci, c’est-à-dire l’histoire.

Cette non-coïncidence de la culture et de la nature a quatre aspects ; en voici deux très évidents : l’impropriété du Signe (le concept n’est jamais le percept), l’arbitraire du social (jamais aucune fourmi n’a pu en faire preuve et connu l’histoire).

Bref : la culture s’oppose à ce que nous appelons abusivement « la nature », mais disons que notre nature est que nous sommes des êtres de culture. La « nature », c’est le chaos cosmique ; la culture met un ordre humain dans ce chaos. Pour autant, la culture ne nous « dénature » pas : notre carcasse continue à fonctionner par Gestaltung en même temps que nous fonctionnons par concept, par interactions en même temps que communication etc. C’est l’ambiguïté de l’être.

b) « L’homme est-il condamné à se faire des illusions sur lui-même ? » La réponse est OUI. Ce « lui-même » désigne d’une part l’espèce humaine, d’autre part le « moi ». Evidemment, lycéens, qu’il fallait faire cette distinction. En fonction de ce que j’ai raconté plus haut, ce qui m’évitera de me répéter, la structure nous sépare de la nature en instaurant une médiation. Quelqu’un l’avait bien compris : Lacan. Dans son schéma L, il montre que le sujet est « barré », c’est-à-dire coincé derrière ce qu’il appelle le « mur du langage » ; laissons cet aspect langagier, qui est en fait un asservissement abusif de l’ensemble des processus humains au seul langage. Mais ce que Lacan a compris, c’était justement cette médiation de ce qu’il appelait « le symbolique », dont je dis qu’il est diffractable en quatre : le Signe, l’Outil, la Personne et la Norme (la régulation du désir). Dès lors, cette structure –car telle est la nature du symbolique »- étant implicite, est inaccessible à l’analyse consciente, et précisément tel est le statut de l’Ego. Des naïfs ont confondu l’Ego avec la représentation que nous nous faisons de nous-mêmes. Or l’Ego est la structure, elle échappe à la représentation, et constitue le principe de non-coïncidence de l’être avec l’être. Et en tant que structure, l’Ego est fait de négativité, opposition et relativité ; c’est dire qu’il n’est pas « plein » comme une représentation, mais « vide » par essence. Plus encore, cet Ego instaure une altérité fondamentale qui fait que nous sommes de n’être pas l’autre.

Il s’ensuit que nous ne pouvons pas consciemment franchir cette limite du symbolique : le gnostis seaûton du vieux Socrate n’est rien d’autre qu’une introspection spécieuse. Nous nous percevons dans une relation spéculaire par rapport à un (a)utre, pour reprendre la notation de Lacan, qui est l’autre du miroir, mais qui, lui aussi, est séparé du sujet par le mur du symbolique. Ce qui fait que la perception que nous avons de nous-même et de l’(a)utre est purement illusion. La structure interdit toute introspection ; et, du reste, l’introspection n’est pas une connaissance, seulement elle aussi une illusion.

Dès lors, nous pouvons toujours essayer de récapituler la variété des conduites humaines et de trouver des universaux de culture : il n’y en a pas. Tout ce qu’on pourra raconter sur « l’homme » ne sera que spéculation hasardeuse.

Cependant, on pourrait répondre également « NON » à la question, si précisément on faisait cet effort d’analyse anthropologique qui nous permettrait (et qui permet déjà, mais c’est encore très confidentiel, et cela fait peur aux universitaires rassis) de démonter les mécanismes anthropologiques qui nous font « être de culture ». Dès lors, nous pourrions énoncer non pas des universaux aristotéliciens, mais des hypothèses cliniquement vérifiables. Mais ce ne serait qu’une modélisation, utile certes, mais simplement représentation logique de processus complexes. Cela nous permettrait de comprendre comment fonctionne l’Ego, mais pas de connaître NOTRE Ego propre à chacun.

2- Fondements épistémologiques :

C’est la partie « connaissance » du cours.

a) « Peut-on avoir raison contre les faits? »

Il faudrait commencer à définir ce qu’on appelle un « fait ». Or c’est la bouteille à l’encore. Voudra-t-on désigner ainsi le phénomène empiriquement constaté ? Là, on se plante complètement. Un fait n’est jamais empiriquement donné, il est toujours construit.

Cela se vérifie évidemment en science, où le phénomène est diffracté et où l’on ne retient que ce qui est pertinent par rapport à une hypothèse explicative. Tout le reste est éliminé comme non-pertinent. Mais cela se vérifie dans la réalité sociale : essayez de trouver deux personnes dont l’appréhension d’un « fait » soit la même !

Le problème est là. Une hypothèse –disons un modèle- est toujours logique, et le « fait » y trouve son explication ; il est même prédictible en tant que phénomène expérimentalement provoqué. Mais il arrive que l’expérience contredise l’hypothèse, soit parce qu’elle est mal menée, soit parce que le modèle est fautif. Tout cela peut se corriger.

Il en va de même des « faits » sociaux ; on les fabrique, en réalité, par des séries statistiques dont les prémisses visent tout simplement à fabriquer une réalité conforme à une hypothèse qui n’a certes pas la solidité d’une hypothèse scientifique. De plus, il existe des « faits » expérientiels (et non pas expérimentaux) saisis immédiatement –ce sont les naïvetés que dénonçait Bachelard- dont on est persuadé de la solidité. Mais il suffit de regarder, par exemple, comment on procède à l’administration de la « preuve » en matière judiciaire pour constater que ces « faits »-là sont réarrangés en fonction d’une explication ad-hoc.

En outre, l’échec d’une expérience ne prouve pas l’invalidité du raisonnement qui l’a motivée. C’est une chose bien connue notamment en psychologie : tels comportements induisent par exemple à conclure à une névrose, alors qu’une psychose est en cause. S’arrêter aux « faits » c’est buter, en fait, contre un obstacle épistémologique.

Bref : les « faits », en dehors du domaine scientifique, ont beau être « têtus » comme le disait Vladimir Illitch Oulianov, ils n’infirment pas nécessairement les raisonnements hypothétiques. Surtout en matière sociologique.

b) »Peut-on prouver une hypothèse scientifique ? » Ben la preuve, qu’est-ce que c’est ? Le fait qu’un « fait » expérimental est congru à l’hypothèse explicative qui l’a motivé. Cela ne va pas plus loin. Cela ne veut absolument pas dire que c’est en conformité à ce « réel » dont Lacan (encore lui !) nous montrait qu’il était inconnaissable tant qu’il n’avait pas été mis logiquement en mots, c’est-à-dire passé au crible du symbolique.

La preuve n’est donc que la conformité expérimentale –technique, en fait- de l’assertion logique avec le phénomène provoqué. Mais l’échec n’invalide pas pour autant l’hypothèse (puisque l’expérimentation peut souffrir d’approximations et d’erreurs) pas plus que la réussite ne la confirme. On en voit d’excellents exemples en psychologie, où la guérison ne valide pas pour autant le traitement et l’hypothèse qui l’a inspiré.

Mais allons plus loin : une hypothèse, un modèle, ne fonctionne que dans un domaine de définition précis. La physique d’Archimède régit les ballons, celle de Newton les fusées. On peut aller sur la Lune en calculant la trajectoire du véhicule selon les lois newtoniennes de la gravitation. Le plus rigolo, vous pourrez le vérifier, c’est qu’on pourrait faire la même chose en employant le vieux système de Ptolémée : c’est juste une question d’équations ! Est-ce qu’alors l’alunissage vérifierait plutôt l’hypothèse newtonienne que l’hypothèse ptolémaïque ? Il n’y a pas moyen de trancher. Tout dépend, en fin de compte, du point de vue adopté, donc du domaine de définition de la théorie. Il est connu depuis le XVIIe siècle que la théorie des épicycles est fausse par rapport à celle de Képler, mais là encore c’est en fonction d’où se place l’observateur. Je veux dire que les épicycles sont « justes » par rapport au référentiel terrestre, « fausses » par rapport au référentiel solaire.

Et puisqu’on parle du domaine de définition, il est clair qu’aux vitesses proches de celle de la lumière –dont on fait une constante dans le système d’Einstein- la physique newtonienne subit une distorsion telle que l’expérience ne vérifie plus les équations newtoniennes, remplacées par la mécanique relativiste. Cela n’infirme pas pour autant la mécanique newtonienne, les gars de l’aérospatiale vous le diront.

En somme, la réussite technique d’une expérimentation valide relativement seulement les modèles théoriques. Et son échec les infirme tout aussi relativement. Il est cependant des modélisations que l’on s’obstine à présenter comme valides, alors qu’elles sont à peu-près constamment invalidées par l’expérience de terrain. C’est évidemment le cas pour les délires réchauffistes ; quand l’expérience invalide constamment ou presque, il y a lieu de se poser des questions. Si j’avais été potache, j’aurais foncé là-dessus, au risque de déplaire au correcteur.

Bref, on ne prouve jamais rien d’autre que la conformité du langage à lui-même, et le plaisir qu’on en éprouve s’appelle « valeur de vérité ».

3) La sodomisation des mouches.

« La liberté est-elle menacée par l’égalité ? » Typique de la confusion qui s’opère entre deux plans : celui du désir et celui du social. L’ennui est que cette confusion a été installée au XVIIIe siècle et qu’elle perdure sans que personne ou presque ne s’en insurge.

Qu’est-ce que la liberté ? Elle relève typiquement du choix, c’est-à-dire de la régulation du désir. Cela veut dire renoncer à un bien immédiat pour transférer le désir sur un autre objet dont on attend un « bien » supérieur. C’est donc un « noloir » pour légitimer un « vouloir » en fonction d’une arithmétique de la jouissance. En fin, c’est un peu ça. Est libre celui qui sait contrôler son désir, qui est maître de lui-même, et qui est capable de dire « non » pour dire « oui » à autre chose. Strauss-Khan n’est pas libre, non pas parce qu’il est sous contrôle judiciaire, mais parce qu’il ne sait pas contrôler sa libido.

On voit bien que cela n’a rien de politique ! La confusion vient sans doute de la notion d’équité, qui n’est rien d’autre qu’un jugement de valeur sur l’état social. La configuration politique peut nous satisfaire –et dans ce cas elle est légitimée- ou ne pas nous satisfaire –et dans ce cas elle est illégitime. Mais la valeur, ce n’est qu’un rapport naturel, que peut tout aussi bien éprouver le chien qui diffère son plaisir en enterrant un os ou un écureuil. La valeur, principe animal, peut prendre pour objet des choses culturelles ; l’état politique en est une : d’où l’équité. Equité qui n’a rien à voir avec « la justice » et tout le bataclan.

Alors, la liberté, personne ne peut la décréter, personne non plus ne peut nous en priver. Même en prison, on peut encore choisir entre un bien moindre et un bien meilleur. Tout au plus l’état politique peut-il en restreindre plus ou moins l’exercice, pas davantage.

L’autre principe, auquel se rapporte « l’égalité », c’est non pas celui de la liberté, mais celui de l’autonomie, c’est-à-dire la latitude que peut avoir dans un état politique le citoyen de faire en quelque sorte sa propre loi. Cela définit un espace de non-convention. Car la loi, ce n’est que la convention –toujours arbitraire, et il ne peut en aller autrement.

Alors, la question de l’égalité ? C’est tout simplement la convention qui fait que les différences d’ordre divers –politique, racial, religieux, de fortune etc.- tendent à être « gommées » dans un cadre prescrit par la convention légale. C’est, bien entendu, un mythe pur et simple, en cela que de toute façon il est impossible de gommer l’altérité, donc la singularité. L’égalité n’existe, en somme, qu’au niveau de la structure, mais n’existe absolument pas dans la performance.

En revanche, la contrainte qu’impose la loi peut paraître axiologiquement inéquitable. Il y a des milliers d’exemples dans la société moderne, qui pond des lois comme un insecte nocif pond des milliers d’œufs. Car il s’agit réellement d’une contrainte tendant à annihiler la singularité (l’altérité) du citoyen. Qu’alors l’on ressente cela comme un obstacle à l’exercice de ses choix, c’est tout à fait normal. Mais ce n’est pas la liberté qui est en cause –personne ne peut nous l’aliéner, sauf la pathologie- mais bien l’aspect politique, secondaire, de l’exercice de celle-ci.

Ce qui fait que l’égalité ne peut aliéner la liberté ; tout au plus, des lois saugrenues sur l’égalité peuvent en limiter l’exercice politique. Le combat alors n’est pas celui pour la « liberté », qui est de structure, mais pour davantage d’autonomie dans un autre contrat social. Qui sera, de toute manière inégalitaire car, quoi qu’on fasse, si tout le monde analyse en statut, notable, office, établissement, loin s’en faut que tout le monde soit « compté » : la plus égalitaire des sociétés a ses exclus, sinon ce ne serait pas une société. C’est normal, enfin je veux dire.. humain ! Inutile de pleurnicher.

Bref : après tout, quatre sujets sur cinq sont dignes de réflexion, le cinquième ressort les sempiternelles platitudes. Néanmoins, je doute que les professeurs de philo aient pu donner suffisamment de hauteur de vue à cette génération de potaches pour que les candidats aient pu sortir autre chose que des âneries. C’est dommage ! C’est inquiétant !

Sacha.

Share

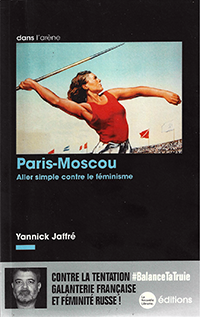

Chez Books on Demand (BoD)

Chez Books on Demand (BoD)

Excellente approche anthropologique de l'immense différence entre les femmes Russes et les horreurs quérulentes à cheveux bleus de chez nous.

Excellente approche anthropologique de l'immense différence entre les femmes Russes et les horreurs quérulentes à cheveux bleus de chez nous.

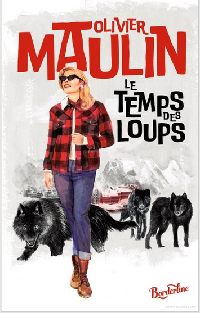

Livre truculent, dont il faut retirer " la substantifique mœlle". Lorsque tout fout le camp, que faire ?

À lire pour rire et réfléchir !

Livre truculent, dont il faut retirer " la substantifique mœlle". Lorsque tout fout le camp, que faire ?

À lire pour rire et réfléchir !

Très instructif. À méditer !

Très instructif. À méditer ! D'où viennent-ils ? Qu'ont-ils vu ? Quel est le combat ?

Pensée et testostérone !

D'où viennent-ils ? Qu'ont-ils vu ? Quel est le combat ?

Pensée et testostérone !

Insigne des Masques Jaunes :

adoptez-le, portez-le !

Insigne des Masques Jaunes :

adoptez-le, portez-le !

Bon ! À vos portefeuilles !

Bon ! À vos portefeuilles !

ASSEZ DE BARBARIE !!!

ASSEZ DE BARBARIE !!!

et toutes les formes de fascisme dont le socialisme.

Notre "antikons" a le droit d'aînesse :)

Que de tels mouvements naissent chez nous et dans toute l'Europe !

et toutes les formes de fascisme dont le socialisme.

Notre "antikons" a le droit d'aînesse :)

Que de tels mouvements naissent chez nous et dans toute l'Europe !